- 信息来源: 嘉兴市质量协会

- 日期: 2023-11-25

- 点赞: 46

- 浏览量: 7,929 次

无论我们是否愿意面对,当前全球经济形势的严峻,对不少行业,尤其是传统产品行业,是空前的。一些抵抗力较弱的企业已经倒闭,企业高层管理者的主要精力,则放在争取订单上。没有订单,生产难以为继,企业的苦日子不知要熬到什么时候。但时常也会顾此失彼,忘记了:即使有了订单,也是要靠有积极性的员工做出来的。

也有一部分企业,通过扩大信息源,转变思路,已走出困境,或正在走出困境,乃至取得新的发展。

我在上次文章中,提到欧莱雅(法国)化妆品集团公司,面对主打产品口红在“口罩时代”滞销时,通过市场调查,着力发展口罩以外的面部美容产品,重点放在眼霜的开发上,由于迎合了顾客需求,质量又很好,订单主动上门,业绩迅速上升。我国的华为公司,也在极度困难的条件下,坚持学习发达国家的科技;通过不懈的产品自主创新与机制创新,也挺过来了。我们嘉兴市质协的一些企业,也因扩大交流,成绩可圈可点。这都是通过信息流畅通来促进物品流的范例。

因此,越是困难,越要強调信息流畅通对企业转危为安,持续恢复与发展的重要性。

这方面,世界有关科学家们早已有研究成果。典型的有信息茧房理论与达克效应理论,就看我们能否把这些成果用于实践。

信息茧房的概念,是由美国哈佛大学教授凯斯.桑斯坦在2006年,在其著作《信息乌托邦,众人如何生产知识》一书中提出来的。

信息茧房,是指组织或个人在接受信息时,由于思维能力的欠缺,或由于一定的主动或被动的倾向性,会被单一的,包括同类的信息所封闭,形成一个信息孤岛。

然后自觉或不自觉地拒绝接受或再也接受不到其他方面的信息。久而久之,在组织或自己的小世界里迷失,将自己的工作与生活桎梏于像蚕茧一样的“茧房”里,作茧自缚,产生认知偏差。

有关“信息茧房”的理论,在当前有着很强的现实意义。鉴于当前经济形势严峻,以美国为首的西方国家及日本等,对我国拚命打压;对技术和管理的先进信息严加封锁,国际交流明显减少。企业或个人获得的信息量也就比较单一。加上国内互联网上一批打着“爱国”旗号的键盘侠,否定改革开放,鼓吹“闭关锁国”,贬低发达国家的科技与企业管理信息,造成一些人的思想混乱,对企业的信息流畅通,产生了不可忽视的负面影响。

因此,一些企业和员工由于管理者思维的局限,已不知不觉地落入信息茧房。接受新理念、新知识能力较弱,不仅认知受限,只接受与自己想法相同的单一信息,忽视与外界的学习、交流,从而进入了达克效应的“愚昧山峰”。

达克效应,是在上世纪九十年代,由康奈尔大学心理学家大卫.邓肯和贾斯汀.克鲁格,经过科研实验提出来的。因此全称被命名为“邓肯-克鲁格效应”。其主要观点是,能力较低、缺少信息交流的人,越容易盲目自信。

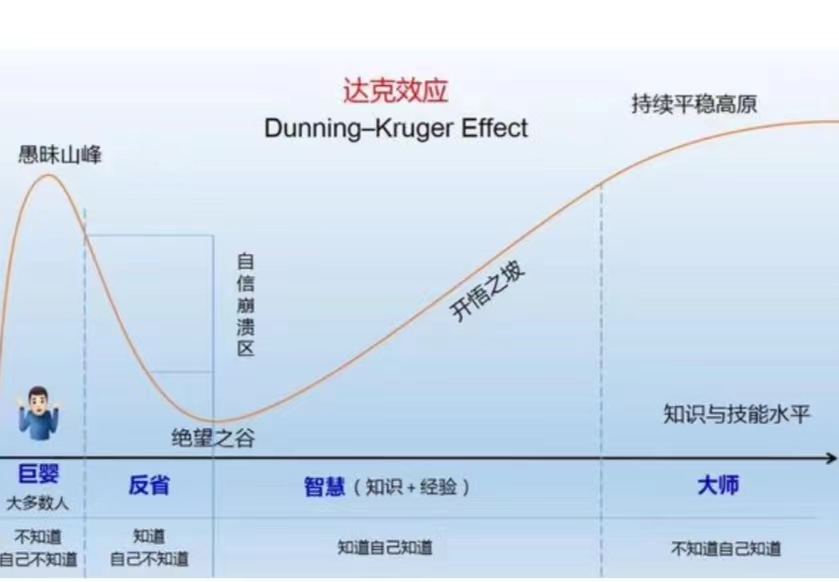

达克效应可以用下图表示,横轴是知识和技能;纵轴是自信程度。

第一阶段称为“愚昧山峰”,就是上面所说的现象,总以为自己的看法或决策是对的,对别人的行之有效的经验视而不见。在严峻的经济形势下,还盲目自信,分不清对错。亦可简言之,“无知者无畏”。

第二阶段,是“自信崩溃区”,也有称为“绝望之谷”。处于“愚昧山峰”的组织或人,由于缺少有效的信息,到了一定程度,必然要面临意想不到的低谷,从盲目自信到灰心或束手无策。这个阶段既是必然,也是考验的是组织与个人面对困难时,如何重新审视自己的思维方式。

第三个阶段,称为“开悟之坡”,其特点是有些遇到困难的企业或个人,作出了正确迭择,反省自己,逐步纠正认知偏差。从而开始渴望与其他组织与个人互动交流;积极向其他企业学习取经,並加以推广,为员工提升发展空间,滿足员工高层次心理需求,真正认识到,把员工的积极性调动起来,才是企业发展的重要动力。

第四个阶段,称为“平稳高原”,有点像PDCA循环中的A阶段。到了这个阶段,总结一下,回头看看自己能取得今天的高度,都是克服了盲目自信,一步一步,扎扎实实走出来的。这个阶段,知识技能和自信程度都较高。有一定素质的企业或个人,也会有一种使命感油然而生,希望为社会作出更大贡献。

明智的企业管理者会自觉抵制落入信息茧房的压力或诱惑,不使企业成为信息孤岛。即使一时糊涂,也会及时走下“愚昧山峰”;在面临暂时低谷时,作出科学的选择;经过“开悟之坡”的不懈努力,踏上“平稳高原”。

现实也需要企业和个人必须重视信息茧房与达克效应。

一些企业里在严峻形势下的表现,就充分反映了这些管理者没有了解什么是信息茧房?什么是达克效应?

比如,莫名其妙的自满,没有认识自己的不足,低估别人的能力,没有看到或不想学习国外或同行的先进管理方法。

更有这样的企业,在处于低谷的状况下,管理者的思维方式在信息茧房的作用下,重新回到计划经济年代。把希望寄托于经营政商关系,希望得到某些官员的青睐,取得政策的特殊优惠,而忘记了市场经济的规律。

由于改革尚未完成;权力高度集中的影响尚未消除,个别政府官员的话,即使是错的、假的,也因为迎合了有的企业管理者的暂时、局部的利益需要,亦被当成了“真理”,为“戈培尔效应”扩大了市场。

网络与现实也並非脱节。一些企业的管理者,忘记了民营企业当年兴起的初衷,也跟着网上键盘侠的节奏,把专家当成“公知”,忽视科学,热衷于形式主义,甚至认为权力高于法律。

极少数企业最高管理者,把自己的话当成“圣旨”,为了完成好不容易得到的订单,一味要求员工执行;一味责怪员工“责任心差”,而从不考虑自己的决定是否正确?从不考虑如何发动员工来参与解决企业内经常发生的“小问题”,至于其他企业的成功经验,连听都不想听。

企业在处于信息孤岛的情况下,即使天天开会、开会、开会,实际上还是管理者按自己有限的知识和经验,让下级执行、执行、执行。他们不重视从群众来,到群众中去的优良传统。因此,也不可能在民主的基础上形成正确的决策。

一个典型的例子,生产或产品质量出了问题,影响按期交货,很少有企业借鉴“三现两原”的方法,即到现场、看现物、看现实。共同想想为什么会产生这些问题?应该做到什么地步,才能解决问题?导致在办公室里开了无数次的会,问题还是一个又一个。从而困扰企业与员工,长此以往,必定难以自拔。

信息流的不畅通,进一步加快了信息茧房的形成,也必然阻碍物品流的畅通。生产过程中,人、机、料、法、环境问题层出不穷,返工、返修、报废不断,产品不能按期交货,或者交了货,又被顾客退货、索赔。这样的物品流堵塞,又何谈满足订单要求?增加利润?

顾客的需求与反馈也不清楚,员工的关注点也不清楚。在外部顾客与内部顾客(员工)都不能满意的情况下,还谈什么“以顾客为关注焦点”?这样的企业可能会一时成功,但要想持续发展,就是扯淡。

有头脑的企业和个人应该保持清醒的头脑与定力,避免落入信息茧房;避免进入达克效应的“愚昧山峰”。

哈佛大学与康奈尔大学的三个世界知名科学家的研究成果,至今无人敢否定,因为这些研究成果反映了事物发展的客观规律。

长江黄河不会倒流,这边是历史发展的必然。我们有改革开放的正面经验,也有违背科学规律的沉痛教训。

以前曾有原武汉柴油机厂,不相信德国专家、“洋厂长”格里希的建议,不学习发达国家抓质量的先进经验,反而把受到朱镕基同志大力表扬的“洋厂长”格里希,想方设法挤走,坚持计划经济的思维方式,造成质量问题迅速回潮,最后导致自己倒闭的下场。

我们嘉兴市也曾有“四大名旦”等等所谓“名牌产品”,还有什么“五大厂”。结果也是由于管理者思维落后,迷信计划经济,盲目自信,不知山外有山,不思进取,后来一个一个都在竞争中,倒闭、破产、拍卖了,

对此,我是有亲身经历的,当年甚至为了救一个当时一度响当当的“名牌企业”,在右脚骨粉碎性骨折的情况下,不顾医生禁令,柱着双拐,深入车间,了解症结所在,获取有效信息。

记得当时的市委书记正巧来这家工厂车间高温慰问,见了十分感动,私下问我:”这个厂还能救活吗?“,我如实回答:”病入膏肓,救不活了”。市委书记听了大为惊讶,又问:“那你怎么还在拚命救这个厂呢?”,我答道:“不想让工人下岗失业,现在是为这个工厂凃脂抺粉,辅导他们改进产品,強化管理,争取有别的同行大企业收购它”。市委书记毕竟是正厅级干部,颇有领导艺术,听后觉得我言之有理,当场把慰问品交给别人,热情地拥抱了我,电视台播放。后来,终于共同努力,将这个工厂“卖”了出去。而我的右脚则从此留下残疾,比左脚短了1cm。

想起当时这个工厂的员工拉住我的手,说“王工,你一定要救救我们这个厂啊!否则在我们这个小镇上,工厂关了,我们失业了,生活真的没法过了”的情景,至今历历在目,令人心酸。

但愿经历过改革开放的企业,在各级党委领导下,通过企业的扩大视野,转换思路,这样的状况不再重演。

更应牢记,先总理的“行大道”,同样是对我们企业坚持重科学、走正道的谆谆教诲。

原创文章,码字不易,版权归作者所有。欢迎阅读、转发朋友圈。如有媒体拟转载,请联系(0573-82086793)